【高3文系現代文 Regular Class】「問い」を問うための時間

高校3年生文系の現代文分野の授業では今年度、週1〜2コマを「『問い』への射程」の時間と名づけています。この時間は、一人ひとりが自分の「問い」を問うことができるようになることを目的としています。

なかでもRegular Classの高3A組は、現代文分野週4コマの授業のうち、連続2コマの授業がある木曜日を、この時間に充てています。

それはなぜか。

Regular Classこそは「自分自身の問いを本気で問い、それをもとに生き方を選んでいける、聖学院でもっとも普遍的なクラス」だからです。

希望する進路先も、それを叶える方法(受験方式など)も、分野も、もっとも多様なクラスがここです。

それはつまり、「自分の問いに出会うこと」「問い方を身につけること」に本気で向き合うべきだし、それができる自由の担保されたクラスであるということです。

自分の中に「問い」をもって、この学院を巣立っていくこと。

そしてその「問い」を、自分の人生のなかで真に自らのものとして引き受け、問い続けていく人間であること。

そのために、あえて「受験対策のための講義」だけですべてを埋めるのではなく、こうした時間を設けています。

<授業の流れ>

★「問い」への射程:「問い」を問うための対話・読解・考察・批評(週2コマ)

1.毎時間の流れ

【15分】「問い」に出会う(自分たちで「問い」を考える/QWSやInspireHighなどの、同世代〜他の人々の問いを知る) →自分たちの「常識を揺さぶる」ような問いを探す

【20分・GW】その「問い」について、まずは自分たちで対話する

【30分・GW】その「問い」にまつわる知識やデータを調査・読解し「問い」を考察する

【20分・個人】その「問い」を自分だったらどう問うか? を考える

2.【個人】学期の最後に、自分の問いを持つ。それについてレポートを書く

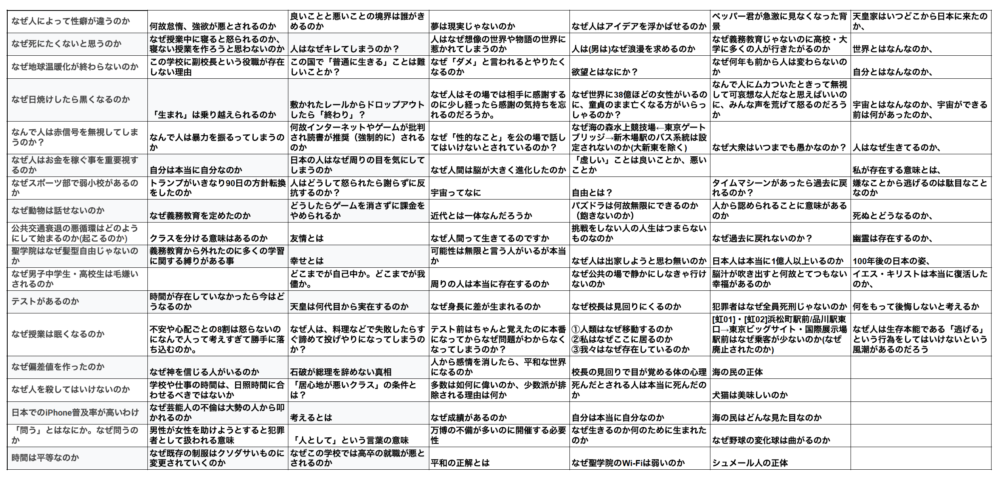

「『問い』への射程」の初回となるこの日はまず、「いま、この場にいるわれわれはどのような問いを持っているのか?」から出発しました。

はじめに行うのは、15分間で、出せるだけの問いを出すことです。

時間の後半になるにつれて、「ネタ切れ」になってきます。そのなかで、「もうなにも出なくなった」というところから、問いを絞り出す。その経験をして、「問う」ということに集中していきます。

その「問い」のなかから、この時間に問うていくものをグループで選びます。

まずはそれについて、自分たちで20分間対話します。

ネット検索を使わずに、自分たちの頭と言葉だけで、選んだ問いについて20分間対話を続ける。

それは「問い」に安易に答えを出さずに向き合い続けることであり、「わからなさ」に耐え、それでも問い続けることです。大人でも意外と難しいことですが、彼らは休憩時間になっても対話を続けていました。

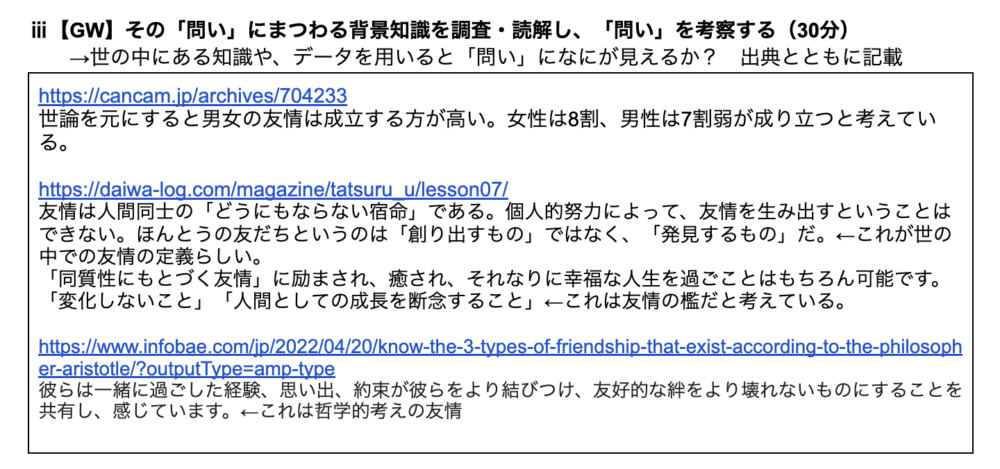

休憩を挟んだ後は、すでに世の中にある知識やデータを探索し、それを用いて「問い」について考えていきます。自分たちの見解に加え、先人たちはどう考えたのか。そのことについて職業やプロジェクトとして活動している人は、どう考えるのか。ある学問の切り口から考えると、どのようなことが見えてくるのか。

データ探索の方法や情報リテラシーを身に着けつつ、新たな視点や切り口を得て、問いを深めます。

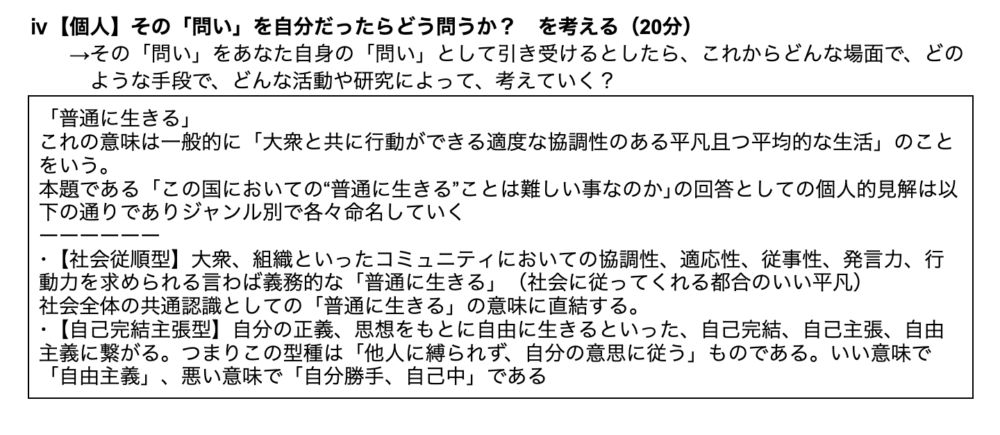

最後は、その「問い」を自分だったらどう問うか? を考えます。

その問いを、自分自身の文脈に引き受けて、自分自身が問う「問い」として目の前に置くとき。

自分はこれから、どのような場面で、どのようにそれを問うていくことができそうか?

この問いは、自分自身にとって、どのような「揺さぶり」をかける問いになるのか?

それを各個人が言葉で記述してまとめます。

問いに出会い、自分で考え、知識を用い、自分自身の「問い」として引き受ける。この2コマは、そうした時間になっています。これを繰り返し、学期の最後には「自分自身が本気で向き合う問い」を、自分の中から「引き出す」こと。

そうして自己の内なる問いに出会い、生を作り出す。そのもっとも「普遍的」=Regularなクラスの実践をご紹介しました。

文・土屋遥一朗(国語科・高Ⅲ現代文分野担当)