【聖学院DXユニット】FABQUEST 2024に参加しました

「FABQUEST 2024」は、鎌倉・ファブシティを舞台に開催され、地域が抱える課題(高齢者の孤独、認知症、地域のつながり、防災、オーバーツーリズムなど)をテーマに、問いを立てながらものづくりによるプロトタイピングに取り組む実践型のイベントです。2024年10月からスタートし2025年3月まで約6か月間、個人でゼロからのスタートし、スキル習得、フィールドワーク、何に取り組みたいか、どのように進めたらいいのか。わからないながらもさまざまな出会いを通じて、そして、興味関心を同じくする参加者とチームを組んで、未知の世界を進んでいくプログラムです。

【FABQUESTについて】公式ホームページはコチラから

1.多角的なアプローチ

各チームが取り組む「問いのあるものづくり」の現場を見学し、プロトタイプの展示や発表を通じて、地域と連携した実践的な技術教育の重要性を実感する。

2.プロセス重視の探究学習

イベントでは、完成品を追求するだけでなく、アイデアの立案、プロトタイプ(試行錯誤)、フィードバックの循環を体験。自ら考え、手を動かすプロセスが、学びのモチベーション向上に寄与する。

3.最新技術の活用

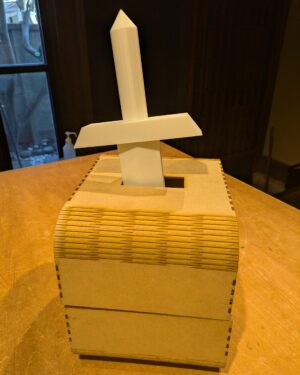

一部のプロジェクトでは、3Dプリンターやレーザーカッター、モーターやAI、画像解析、GPS制御といった技術が実装され、高校生世代が実社会のニーズに応えるための技術力を発揮する。

本校からは、高1の大竹亮成・永井健太・山崎広太郎、中3の韮山豪太、サポートとして高3の小泉遥生が参加し(※全員参加当時の学年)、先般3月23日(日)に発表会がありました。それぞれ活動体験をレポートしましたので、ご紹介します。

大竹:

私はこの半年間、『お手洗い褒めまくり隊』というチームの一員として活動してきました。

このチームは、半年間、鎌倉の七里ヶ浜というところにある、セブンイレブンのトイレが非常に混んでいるという問題に取り組み、解決しようとしてきました。

第一次中間発表の時には、チームメンバー全員でスライド準備やプロダクト作成を分担してやっていました。結果として、中間発表は大成功!というわけでもなく、微妙な結果となってしまいました。しかしながら、本当に重要だったのは、全員で一つの目標に向かって突き進んでいくという「経験」でした。こういった「経験」を第二次中間発表でも活かし、さらにチーム力を高めていきました。しかしながら最終的には、セブンイレブンのオーナーさんの期待に完全には添いきれず、悔しさが残ってしまいました。

そんな不安感を抱えながら臨んだ最終発表会。半年間培った「経験」は裏切りませんでした。私たちは、審査員特別賞を鎌倉市長さんからもらうことができたのです。

他にもさまざま不安がありました。「鎌倉のオーバーツーリズム問題に興味がある人たち」という理由で名前も性格も顔もお互い知らない状況の中集められた、「ただの集団」でした。しかしチームビルディングの過程で、自分の人生にとっての「大きな気づき」を得ました。オーバーツーリズム問題をトイレ問題へと昇華させ、「経験」により「ただの集団」から、「チーム」になれたのだと思います。

「チーム」となったことで、自分のような意見の言えない人も意見を言える場ができ、チームの一体感や責任感、問題に対する当事者性が生まれてきたように感じます。

私は最初、最終発表会が終わったあと、非常に大きな開放感が襲ってくると思いました。しかし、開放感だけでなく喪失感も襲ってきました。なぜなら、この半年間にも及ぶFABQUESTには「チーム」として取り組んだ、たくさんの思い出があったからです。

この「チーム」としての経験が大学だけでなく、さらに未来の物事にも深く関わると、心から思いました。半年間、本当にありがとうございました。

(私たちのチームのデバイスの詳細はコチラから)

永井:

まず、色々な意味で濃すぎた半年でした。特に、私はものづくりが小さな頃から大好物でしたが、ここまで’人のために’ものづくりをする、という経験は初めてだったなと思います。

私の所属していた「かまもり」では、子どもの自然離れを解消することをテーマにし、主にものづくり担当のような立場で活動してきました。でも実は、初めは防災×観光というテーマで進めており意見出しや進行がうまくいかず、自分でも不思議なくらい思考停止してしまうなど進行する上で様々な困難がありましたが、なんとかチームメンバーと協力して絞りに絞った案でプロトタイプを作りました。

その時に自分で「鎌倉の課題解決」をするということがどれほど難しくて、それに様々な制約を気にしないといけないなど、本当に壁が大きく辛かったのを今でも覚えています。

その後にチームでやっと折り合いがついて「子どもの自然離れの解消を目指し、後継者不足を解決する」という目標に定まったのは良いもののそこで何度も崩れ、毎日のようにリセットがかかったりうまくいかなかったりと、本当に「なんでだろう」と思い体調を崩す日もありました。最終的には最終発表の会場の投票で2位をとれたことをうれしく思います。

最後に、様々な気づきや学びを得られたFABQUESTの関係者・サポートメンバーやチームメイトに感謝するとともに、この場を紹介してくださった山本先生にも感謝したいと思います。

山崎:

私の所属していたチーム『ピタゴラ歩学隊』は、子供の探求学習を促進させることをテーマに活動していました。

私はSDGsプロジェクトやあちこちのすずさんなど、色々な校内の活動に参加していましたが、そことは違い校外の人と関わる経験が新鮮でした。また、自分自身のマインドも変わった気がします。私自身が何かをするのではなく、輝いている「誰か」を自分なりの支え続けるというマインドになり、それが楽しくなってきました。

例えば、チームメンバーがプログラミングをしていたら、私は3Dモデリングをする。チームメンバーが子どもたちへのデバイスのテストプレイ用の資料を作っているなら、自分は子供に対する人心掌握術の本を読み直し、過去にやっていた子ども向けボランティアの資料を再読しある程度練習するというような行動をできるようになりました。

最終的に、私たちのチームは審査員特別賞を取ることができました。感謝したい人がたくさんいます

まずは、チームメンバーのみなさん。私のミスのカバーをしてくれたり、プレゼンでミスっても何事もなかったかのように接してくれたり…。お2人の発想がなければ今回の成果は得られなかったと思います。

そして、マナビノキさん。マナビノキの末原さんから、インタビューのときの「学習材」というキーワード、教育方針についてのアドバイス、これらがなければ、間違いなくこのデバイスは形になっていませんでした。

さらに、山本周先生。中1の時にモデリングを教えてくれたおかげで「形にする」ペースがめちゃくちゃ早まりました。うちのチームが土壇場の発想をすぐ形にできたのは周先生が私にモデリングを教えてくれたからと言っても過言ではありません。

最後に、サポーターのみなさん。私の不器用さ故にしばしばご迷惑をおかけすることもありました。ですが、皆さんのアドバイスや激励がなければ私は最初の頃の変人のままだったかもしれません。

みなさん、本当に、本当に、根気強くアドバイスをくださり、ありがとうございました。

(私たちの詳しい制作の様子、デバイスについてはコチラからご覧いただけます)

韮山:

FABQUESTに参加した半年間は、学びと挑戦の連続でした。 チームで試行錯誤を重ねる中で、多くの壁にぶつかりながらも、それを乗り越える経験を積むことができました。

私たちのグループは、最終発表会で自然教育をテーマにした「ムスビノワ」というプロダクトを発表しました。初めは防災と観光という大きな課題に取り組んでいましたが、議論を重ねるうちに方向性を見直し、現在の形にたどり着きました。この過程で意見がぶつかることもありましたが、そのたびに対話を重ね、互いに納得のいく形を模索しました。半年間支え合ったメンバーがいたからこそ、最後までやり遂げることができたのだと思います。

活動の中で最も印象的だったのは、年齢を超えて意見を交わし、共にプロジェクトを進めたことです。高校2年生のリーダーがいる中で、私は中学3年生として自分の考えを伝え続けました。そのうちに、自然とグループを引っ張る場面も増えていきました。最初は戸惑いもありましたが、“学年に関係なく、自分の意見を持ち、伝えることが大事なんだ”と実感しました。この経験が、自信につながったと感じています。

発表後、半年間の振り返りをした際には、気づけば全員が涙を流していました。それほど真剣に向き合い、心を込めて取り組んできた時間でした。最優秀賞や審査員賞には届きませんでしたが、会場にいらっしゃった方々の投票で2位という評価をいただくことができたことは、努力が伝わった証の一つだと思います。また、活動の中でお世話になったNPO法人かまくら冒険遊び場やまもりの方々から、今後の活動継続に向けたご協力のお話もいただきました。半年間の挑戦が、新たな一歩につながっていくことを、とても嬉しく思います。

この経験で得た学びと自信を、今後の学校生活や将来の挑戦に活かしていきます。このような貴重な機会をいただいたことに、心から感謝いたします。ありがとうございました。

最後に作品紹介となり恐縮ですが、僕たちが制作したプロダクトの紹介と、半年間の活動の経緯についてまとめています。もしよろしければコチラからご覧ください。

小泉:

ついにFABQUESTの2期が無事に終了しました。昨年、私は1期生として参加しましたが、今年度はサポーターとして2期生の製作活動を支援しました。

彼らは昨年10月から3月中旬にかけて『鎌倉の社会問題を解決する』プロダクトを考案・製作してきました。単に作るだけでなく、地域の課題を深く探り、世の中にない革新的な作品を生み出すことに挑戦してきました。

学校とは異なり、さまざまな学校から集まったメンバーが、夜や休日を活用してより良いプロダクトを追求。チームで協力しながら、課題解決に向けて努力を重ねていました。

サポーターとして見守る中で、彼らはチーム活動を通じて性格面での変化や、未来を見据えた計画力を身につけていきました。また、自分の特技を発見し、さらなる成長への糸口を見つけることができたと感じています。

FABQUESTは、単なるものづくりの場ではありません。製作活動を通じて、書類作成やタイムマネジメントなど、多面的な基礎力を学ぶ貴重な機会です。プログラムとしてはものづくりが最終ゴールですが、私にとっては自分自身を見つめ直し、短所を修正・改善することが真のゴールだと感じています。

【担当教員:山本 周/ファブクエストアンバサダー】

まずはじめに、FABQUEST審査員である田中先生の言葉を紹介させてください。

「AIにはできないことがある。それは地域を歩くこと、人とぶつかること。」

技術の進化が加速する現代だからこそ、テクノロジーだけでなく、人間ならではの感性や身体性、そして実際の社会との対話が極めて重要です。

特に、今回のイベントを通じて印象的だったのは、参加生徒たちの「問い続ける姿勢」です。生徒たちは、作っては壊し、また作り直すというプロトタイプを通じ、単なる製作物以上に「プロセス」に価値があることを学びました。この経験は、未来の探究の青春を象徴するものであり、私たちの教育理念である「生徒主体の学び」や「実践的な技術教育」、「学外の経験の重視」といった視点に合致しています。

今後もこのような実践の場を通じて、各生徒が自らの価値観や視点を発見し、さらに成長していくことを期待しています。

そして、最後にゆうかさん、古川さん、FABQUESTの関係者の皆様半年近くの長期間の伴走ありがとうございました!生徒たちのコメント通りですが、非常に大きく成長しました。