【中高フォトメディア部】レンズ越しに見る未来〜ニコン新オフィス訪問レポート〜

時代は、社会と教育がどんどん近づいていて、学校の外に出て“本物”に触れることで、学びはぐっと立体的になります。

フォトメディア部は今回、株式会社ニコンの新オフィス(ニコン本社イノベーションセンター)を訪問する機会をいただき、有志を募り春休みの3月25日(火)に体験してきました。

ニコンが掲げる新オフィスのコンセプトは、「映像表現と社会課題解決の共創拠点」。

社内外のクリエイターや教育機関、パートナー企業が集い、新しい映像表現や映像技術の価値創出に取り組む“ひらかれた場”として設計されています。単なる“オフィス移転”ではなく、未来を見据えた社会との接続点であり、まさに「問いを生む場所」としての意味合いが強いと感じました。

訪問の冒頭では、ニコンという企業がどのような社会的役割を果たしているのかをご紹介いただきました。

ニコンは売上の約8割を海外市場が占める、世界を舞台に活躍するグローバル企業です。“見る”を支える技術で、社会課題の解決と未来づくりに挑戦し続けています。我々としては「カメラの会社」というイメージがありますが、それを大きく超えて、ニコンは光学・精密技術を通じて、医療・宇宙・産業など幅広い領域で活躍しています。

たとえば、サメ肌構造を模した微細加工技術は、飛行機の表面に応用され、空気抵抗を減らしながら燃費を向上させるなど、サステナブルな技術として注目されています。

また、半導体製造に用いられるステッパーは、原子サイズ(2ナノメートル)という精度での加工を可能にし、世界でも数社しか実現できない高度な技術を有しています。

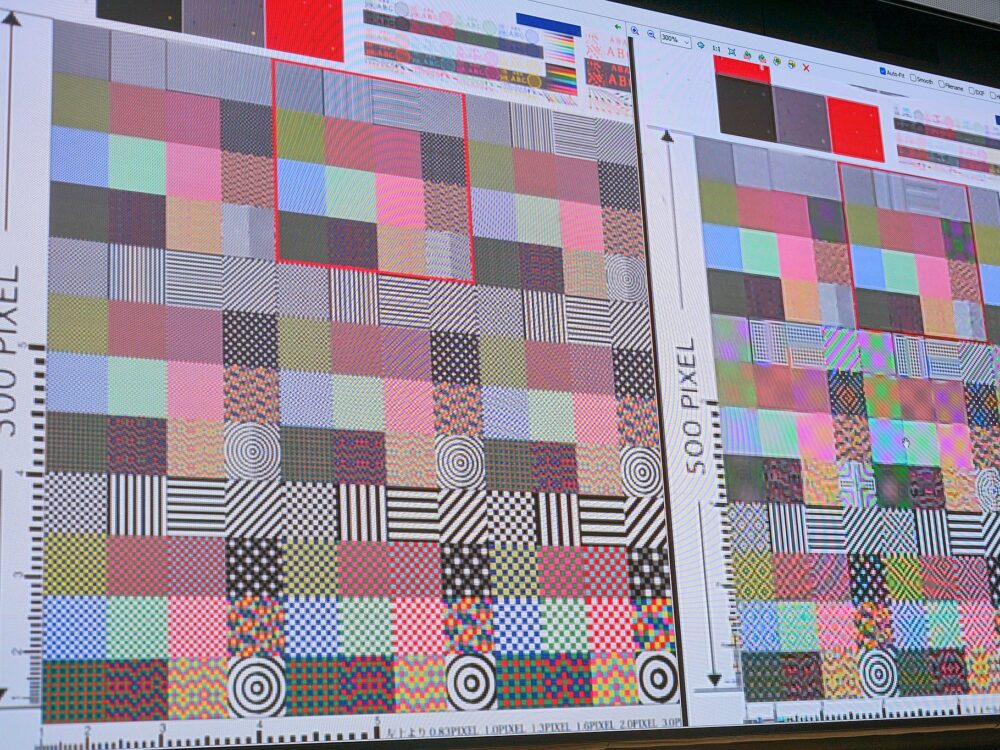

さらに、今回の訪問では片山さんより、ニコンの開発した最先端の技術「ピクセルシフト」(なんと世界初の技術を採用!)についても詳しくご説明いただきました。

ピクセルシフトとは、イメージセンサーを極めて微細に動かしながら複数枚の画像を撮影・合成することで、通常よりもはるかに高い精度と解像度を実現する撮影技術です。

たとえば、1画素が本来1色しか記録できない構造を補うために、センサーを4回(またはそれ以上)動かしてRGB全ての情報を取得し、より正確な色再現と細部描写を可能にします。

驚くべきは、こうした撮影方法によって、70万円台のカメラシステムでも700万円級の高解像度カメラに匹敵する表現が可能になるということ。もちろん、微細な振動も許されないほどの精度が求められる撮影方法ではありますが、「止まっているものを最高の画質で撮る」という点では極めて優れたアプローチであり、今後の表現の可能性を大きく広げる技術だと感じました。

ピクセルシフトに限らず、ニコンの開発陣は「どのようにすれば美しく・正確に・豊かに世界を切り取れるか」という問いと日々向き合っており、プロの現場からの声を細かく拾いながら、創造と検証を繰り返している姿勢にも強く心を打たれました。

【訪問プログラム】

1:会社紹介

2:TopEyeプロジェクト紹介

中高生向け写真教育プログラム「TopEye」は、“見る力・伝える力”を育てる取り組み。

写真を通じて、社会や他者との関わり方を深めるこのプログラムは、学校教育との親和性も非常に高く感じました。

3:映像事業部 技術紹介

映像表現における最先端のテクノロジーや演出効果、その裏側の技術哲学についてご紹介いただきました。「映像は感性とテクノロジーの交差点である」というメッセージがとても印象的でした。

4:ニコンミュージアム見学

創業当時からの歴代製品・技術変遷に触れ、光学技術の発展が時代をどう切り開いてきたかを体感できました。“技術の歴史は、人の視点の歴史”でもあることに気づかされる空間でした。

5:社会実装技術紹介

【参加した生徒コメント】※学年は訪問当時の学年

(中1:吉永 光)

ニコンはいままでカメラを作っている印象が強かったですが、カメラなどの技術を使って探査機や医療機器などを作っていることに驚きました。また自分の疑問や好きなことを研究していて普通の会社の人は仕事するのを嫌がる人が多いイメージでしたがニコンの人は毎日仕事するのが楽しそうにしていたのが驚きました。

(高1:永井健太)

私は、小学校6年生からNikon D3500を握りしめて撮影をしていた人間でした。

当日、企業説明を受ける中でニコンが医療機器・顕微鏡や金属3Dプリンターの事業もやっているということは知っていましたが、技術紹介の時に既存のカメラを生かして3Dスキャンの試みをしているのはとても驚きました。

本社の隣にあるニコンミュージアムは、「光」というものに対しての強い情熱が、展示だけでなく一緒にいらっしゃった社員さんからも伝わってきて、ニコンがより一層好きになりました。ミュージアムはいつでも行けるとのことだったので、友達を連れてまた行きたいと思います。

(高1:髙屋敷泰志)

今年の1月にZ50を購入したので、友達から誘われた時はタイムリーだなぁと思いつつ、こんな機会はまず無いと思ったので参加出来て本当に嬉しかったです。

ニコンといえばカメラ。そんなイメージを持っていましたが、今回の見学を通して、そのイメージが一気に覆りました。カメラやビデオカメラはもちろん、医療機器や顕微鏡なども製作していることを初めて知り、驚きました。併設のニコンミュージアムではその顕微鏡や歴代のカメラなどを通して1917年の創業から脈々と受け継がれてきた技術力を垣間見ることができました。

(高1:山崎広太郎)

私のニコンさんのイメージは、他社さんよりカメラを壊した際のサポート対応が優しめだし、個人的に借りた時なんとなく他の会社のカメラより使いやすいかなぁという印象でした。

しかし、今回の見学で、ニコンさんならではの技術を活かしての3Dスキャンや医療機器、航空機用品などについてお聞きし、「カメラの会社」というイメージが大きく覆りました。さらに、研究室内での3Dスキャンなどの様子を見ていたとき、自分がやりたいことである3Dスキャンに利用するという様子を見せていただき、カメラで培った技術や愛を活かしてさまざまなことに挑戦している姿を見られて、本当にアツかったです。

(高3:黒澤 諒)

映像業界の頂点に君臨し続けているニコン、そんなイメージをこれまで抱いていましたが、実際に訪れてみたことでどうして、長い間、多くの人に愛され続けているかがわかったような気がしました。

それは、ニコンで働く人たちには飽くなき好奇心があるということだと思いました。

自身の研究分野について語る際の声や眼からはエネルギーが感じられ、聞き手である私も、より写真が好きになりたいそして、もっと上手くなりたいという思いを抱かせるようなものでした。

(高3:三根稔雄希)

ニコンに会社見学をしに行き、働く上での姿勢が伝わってきた。僕の中では会社というところは、社員は会社のために働くことが当たり前で、社員は毎日辛い思いをしていると思っていました。しかし、社員の方々が誇りを持って自分の仕事について語っていた姿が印象的で、「働くこと=苦しいこと」というイメージが少しずつ崩れていきました。自分も将来、やりがいを持って働ける場所を見つけたいと思ったし、そのためにはどんな力が必要なのかをもっと知っていきたいと思いました。

(高3:大塚有楠)

ニコンといえばカメラというイメージを持っていましたが、会社見学を通じてその認識が大きく変わりました。カメラだけでなく、顕微鏡や眼科の医療機器など、私たちの身近なところに数多く関わっていることを知り、驚きました。さらに、カメラの内部構成やニコンの歴史についても学ぶことができ、研究施設が非常に充実していることにも感心しました。まるで企業というより、研究機関のように感じました。最初に座った広々とした空間は心地よく、気持ちよかったです。

【引率教員コメント:山本】

光学や映像の技術は、単に“情報を伝える”だけでなく、「どのように見て、どのように感じ取り、どう届けるか」というプロセスを支える技術です。今回の訪問では、ニコンが大切にしている「共創」「社会課題へのまなざし」「視点の多様性」といったキーワードが、私たち教育現場にも大きな示唆を与えてくれました。

学校でも、「問いを立てる」「社会に触れる」「表現する」という流れの中にこそ、生徒たちの深い学びが生まれます。そのプロセスを支えるのが、こうしたリアルな社会・技術・現場との接続なのだと、改めて実感しました。ニコン新オフィスは、単なる“技術の集積地”ではなく、未来に向けた“問いと創造の拠点”でした。こうした現場に触れることは、教員としての視野を広げるとともに、生徒たちに届けたい学びのビジョンを描くヒントにもなります。

今後も、こうした社会と交差する学びの場を大切にしながら、教育の可能性を広げていきたいと思います。ニコンの皆さま、貴重な機会を本当にありがとうございました。