【中1社会×理科×家庭科】自分事として災害に備える防災探究授業

3学期に中学1年生を対象に、社会、理科、家庭科共同で「防災」に関する授業を実施しました。この取り組みは30年以内に70%以上の確率で発生するとされる大地震に対して関心を高めることと同時に、実際に発生した際に自ら行動できるようになってほしいという思いから「『生きたい』の願いをかなえるための防災探究」をテーマにスタートしました。

授業は各科目の時間割内に実施するため、社会の授業内で立てた仮説を理科の実験で証明したり、家庭科で地震が発生した時に自分ができることを考えたり、その提案をもとに社会の時間で自分の地域の地図を活用しながら行動の問題点や解決策を話し合ったり、個々の授業のつながりを意識しながら構成しました。

生徒たちはそれぞれの授業で得た知識を経て考えを深めていく中で徐々に防災に対する意識が高まっていくと同時に、ただ逃げるだけでなく備えることへの重要性や家族や周囲とのつながりを学んだようです。今彼らができることは限られていますが今回の学びを通し、いつ発生するか分からない地震に備え、将来的に社会に貢献できる人として育ってもらいたいと願っています(社会担当:吉原典之)。

【社会(地理分野)】担当教諭:吉原典之

社会では地震が発生するまでと発生した後のふたつに内容を分けて学びを行いました。まず前半では自身が居住する地域を対象に、Web地図を活用しながら大地震が発生した時に起きる問題を考察しました。生徒たちは地理院地図や各自治体が発行する地図をもとにしながら地震が発生した際に火災、家屋の倒壊、液状化の影響を考え、仮説を立てました。また日本で発生した過去の大地震から被害の違いについて学びました。

一方、後半は能登半島沖地震後の人々がどのように自身を乗り越えようとしたか映像で知りつつ、では自分たちが被災した時に何ができるかを短期的な目線だけでなく、中長期的にできそうなことも含め三段階に分けて考察しました。

はじめは、地震が起きたらどうしようもできないからと言っていた生徒も、今の自分にもできることを考えるきっかけとなりました。また、現在は様々な防災マップや防災に関する情報があふれていますが、こちらにも積極的に触れる良い機会になったと感じています。

【理科】担当教諭:玉木聖一

理科の魅力は、手元で実験ができること、科学的思考を用いて検証できることにあります。この特長を最大限に生かした授業を展開しています。

理科の授業には2種類あり、1つは教科書の内容を扱う4単位の「理科」、もう1つは教科書の枠を超え、理科の面白さや実験の喜びを体感できる「理科探究」です。防災をテーマとした授業は、「理科」で5コマ、「理科探究」でも5コマ、計10コマ実施しました。

「理科探究」

理科探究では、視点を広げることを目的とし、防災について探究する授業を実施しました。1コマごとに異なるテーマを扱い、以下のような活動を行いました。

① 地盤サポートマップ作り

② 首都直下型地震シミュレーション

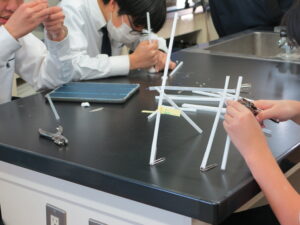

③ ストロータワーで倒壊を考える

これらの授業を通じて、さまざまな視点から防災について考え、防災意識を高めることができました。

「理科(4単位)」

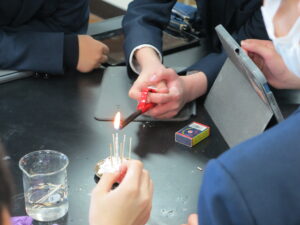

理科では、社会科の授業と連携し、地震後の二次災害(火災・倒壊・液状化)について学習しました。社会科では、自分の住む地域の二次災害を想定した防災マップを作成しました。理科では、その防災マップを自分ごととして考えるために、検証実験を行いました。

授業の流れは以下の通りです。

① 問いづくり:各グループで二次災害に関する問いを設定

② 方法考案・実験:設定した問いに基づき、実験の方法を考案し、検証

③ 対照実験:条件を変え、二次災害の影響がどう変化するか検証

④ まとめ:実験結果をもとに改めて防災マップを見直し、「個人・地域・国ができる対策は何か」を考える

⑤ 発表:各グループで学んだことを共有

手を動かし、目で見て体験することで、二次災害の仕組みや影響をより具体的に理解できるようになります。単なる知識として学ぶのではなく、実験を通じて現象を再現し、原因や対策を自分の目で確かめることで、防災に対する意識が高まります。こうした学びの積み重ねによって、防災マップを単なる地図としてではなく、身の回りの危険を予測し、自ら行動するためのツールとして捉えられるようになります。

【家庭科】担当教諭:細川梨乃

家庭科では個人・家庭の視点で、社会と理科で学んだ知識をベースに、地震による生活への影響を自分事として考えました。

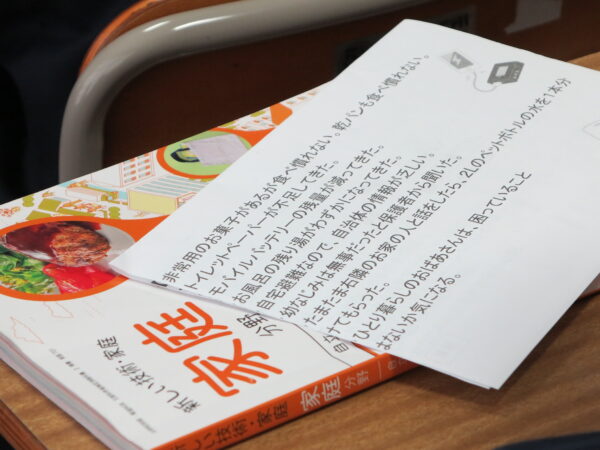

授業内で提示する、震災直後の想定と3日後の想定から、「災害時のストレスを少しでも軽減できるように、予め自分が出来ることは何だろう?」という問いのもと、地震が起こる前の自分にメッセージを伝えられるとしたら、どんなことを教えてあげたいかを考える成果物に取り組みました。いつ起こるか分からない災害に向けて、【今】自分ができる備えについて考えてほしかったからです。

成果物では、災害に備えた住まい方やローリングストックについて、また、日頃の地域のひととの関わりについても着目していた生徒が多くおり、自分や家族のためだけでなく視野を広げて考えられていました。今回の防災教育をきっかけに、ぜひ今日からの自分の行動に生かしてほしいと思います。