【高校GIC】Project Week最終発表会 in SHIBUYA QWS

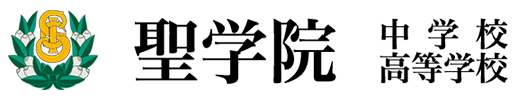

先般2月22日(土)午後13時から、高校Global Innovation Class(GIC)のProject Week最終発表会を、渋谷スクランブルスクエア15階にある「SHIBUYA QWS」で行いました。GIC生たちの1年間もしくは2年間注ぎ込んだゼミのProject成果の集大成が、この最終発表会です。

発表会の様子は、本法人の聖学院広報センターのnoteでレポートしています。ぜひご覧ください(コチラから)。

ピッチプレゼン、ポスターセッション、体験ブースにて、生徒が個人やグループで取り組んだProject成果は、その数なんと100越え!お忙しい中、200名以上のお客様がお集まりいただき、本当にありがとうございました。生徒やお客様のコメントが集まりましたので、ご紹介します。

【哲学-メディア-藝術ゼミ】担当生徒:坂田 響

哲学-メディア-藝術ゼミでは、ゼミ生一人一人が「なぜ」という問いを繰り返し、ただ一つの武器である「自分らしさ」を磨きながら活動をしています。

そんな様々な問いに溢れた今回のQWS発表会では、三者三様のメディアを通した成果が集まり、ゼミ生全員がそれぞれの個性を存分に披露できたなと感じています。テーマに縛りがなく、得体の知れないゼミではありますが、だからこその自由度でやりたいことが存分にできました。来年度には現高1も時間をかけ問い続けて成長し、眩しいほどの自分らしさを身につけ、ピッチプレゼンやクロスパークなどで各々のやりたいことをやって欲しいなと思っています。改めて、今までの活動を応援してくれた方へ、本当にありがとうございました。そしてこれからのGIC生の活躍も応援してください!

【生活環境ゼミ】担当生徒:髙橋賢人

生活環境ゼミでは、生活課題・環境問題に対して課題の当事者の目線に立って、解決アプローチをする活動をおこなっています。

僕は、課題発見DAYという、課題発見・探究ワークで中高生のソーシャルアクションのきっかけ作りをするプロジェクトで活動しています。QWS最終発表では、これまでの2年間の活動の集大成とも言えるプレゼンをすることができました。プレゼン中は、トラブルもありましたがそのような出来事もGICの最高仲間と一緒に乗り切ることができました。GIC3期生と4期生で創り上げることができたPJW最終発表2024は過去最高レベルだと自信をもって言うことができます。来年は高3生になりますが、まだまだ活動は続いていきます。高1も含め僕たちの活動を、今後とも見守っていてください!

【貧困vs起業ゼミ】担当生徒:寺崎颯真

起業ゼミは、『高校生の起業は社会課題解決の一助となるのか?』というスローガンの元で活動しています。

私は、規格外野菜(小松菜)を使用したベーグルの開発・販売を行っています。今回の発表を通して、ただベーグルを販売するだけでなく、取り組みのキッカケや活動上で大変だった事・嬉しかった事などを相手に伝えるコミュニケーションの大切さや、話を短く、かつ分かりやすくする為のコツや技術を学べた良い機会になりました。

多くの人達から新しい発見や課題なども指摘して下さり、自分や商品にとって大変ありがたい機会となりました。これからも様々な意見や指摘を参考に、商品の改善や向上に努めていきたいです。

【宗教・文化ゼミ】担当生徒:高田遼聖、服部 湊、武 直輝

(高田)私は最後のQWSでの発表を行いました。この場での発表は非常に意義深いものであり、緊張はありましたが、自分が伝えたいことをしっかりと話し、発表そのものを楽しむことができたのは貴重な経験でした。

この2年間の宗教ゼミを通して、宗教は単に「あるべきもの」ではないと感じました。多様な考え方が存在し、何が正しいのか分かりにくい現代において、宗教はその答えを見つけるための一つの手段になり得るのではないか、と実感しました。

(服部)GICに編入してから半年が経ち、その中で宗教ゼミでの活動をし、貴重な経験を積むことができました。特にPJを通して、以前から関心のあったキリスト教について深く研究する機会を得られたことは、大きな学びとなりました。通常の学校ではなかなかできない体験であり、聖書を通じた歴史や教えを調べる中で、新たな視点を得ることができました。個人の研究では壁にぶつかることがありましたが、ゼミの教師や仲間たちのアドバイスの指摘のおかげで、より良い内容へブラッシュアップできました。この半年間の経験を通し、学ぶことの楽しさや大切さを改めて実感しました。

(武)QWSでのピッチプレゼンでは、今までに立った事のない程の大きな舞台に立って発表するという機会をいただき、緊張しながらも自分の伝えたいことをしっかりと伝えられる良い発表をできたと感じています。

また、たとえ自分がしっかりと考え抜いてきたつもりでも、実際に質問されると答えに詰まるようなことが多々あり、自分の考えの甘さを痛感させられました。ですがそこから学べることも多く、質問者の方から提案してくれた事もあり、大変参考になりました。

そして、最終発表で学んだことを通して自分の研究をより良いものへと成長させていければと考えています。

【新ゼミ】担当生徒:山崎広太郎

私は、「AIと想像し創造する」ことをテーマに、大竹くんと「2300年をAIと予測するSFプロトタイピング」のワークショップを行いました。中間発表に比べてワークショップのボリュームは適切な量に修正ができましたが、「進みが早い」「もっと参加者を信頼するべきだ」といった厳しい意見もいただきました。また、MacBookの操作の案内に関しても不十分な箇所が多く、もっと丁寧な案内を心がけようと思いました。さらに、目的が手段化してないかといった声もあり、それを含めてテーマから見つめ直そうかと考えました。

しかし、ワークショップの事後アンケートによると「AIを利用した創作が容易になったか」という質問に対して「はい」と答えた人が100%であったため、今後も頑張りたいと思いました。高2ではこれらの改善点をクリアした「AIとのソウゾウ」を皆さんに披露したいです。

【お客様のコメント】

・圧倒的なプレゼンテーション力

・It was very good. The boys were all very professional.

・学生たちの質の高い発表、教職員の方々の熱意、いずれも素晴らしいものでした。

・聖学院の生徒の皆さんのプロジェクトへの向き合い方に胸を打たれました。

・They were fantastic, BUT too short. The boys all had to talk fast and share their information very fast!

・生活環境ゼミの『こうしよう』と『GROW TREE』と『分別人狼』のピッチプレゼンを聞きました。プレゼンだけでなく、ワークショップがあったのでよく分かりました。社会課題をゲームという方法で解決していくのがすごく良かったです。

・ボーカロイドの歴史・時代による変化の研究、丁寧な説明のおかげでとてもよく分かりました。

・フードロスだけでなく、フラワーロスに着目した発表が新鮮だった。課題発見の視点が鋭い!

・日本在住外国人(ロバート君)『やさしい日本語』を双六で日本在住外国人に伝えるという発想が非常に面白いと感じた。

・Grow Treeのボードゲームは戦略的で、教育現場に取り入れる価値がある!

・実際に活動している内容にも感動しましたが、何より生徒の皆さんが『なぜその活動をするのか』に常に向き合っている姿に僕自身も日々の学習を見つめ直すきっかけになりました。

・犬の居場所を作る取り組み。ペット税や刑務所での飼育という視点も面白く、社会的な影響が大きいと感じた。

【GIC担当教員一同】

今回、日頃よりサポートいただております方々に生徒たちの成長した姿をお見せすることが出来まして大変嬉しく思います。GICでは「やってみる」ことを大切にしており、その経験を共有することで、暗黙知のままになっていたことや言語化されていないことを、より意識的なものに進化させるきっかけにしたいと考えています。

このProject Weekにつきましては、Project(GIC独自科目)の成果発表会であります。授業内では高1〜3までがゼミ単位で同じ時間に活動しますので、すでに社会で活躍している先輩を見て、後輩たちは追いつけ追い越せと、またその後輩の姿を見て、より活動の質や幅を広げるなど学年問わず刺激をたくさんもらえるのも特徴的です。

生徒のほとんどは、聖学院での様々な体験が自身の原体験となって、プロジェクトを進めております。そのため、より今までとちがう形で社会を見ることができるようになり、未来を良くするための「選択肢」が以前よりもたくさんあることに気づくことができます。 いつの間にか固まっていた「わたし」や他者の新しい役割が見えてくることで、より本物の活動になっております。引き続きよろしくお願いいたします。

高3生は自身の進路選択へ、高2生は今後の活動において今回得た知識や経験、情報などブラッシュアップしていきます。2025年度は、9月に聖学院中高、2026年2月SHIBUYA QWSで実施いたします。ぜひまた多くの方々に足を運んでいただきたいと願っています。